現場のアイディアが3D活用推進する

株式会社アルゴグラフィックス

大森 英明 様

第5事業部ビジュアライゼーション推進部 部長

イベントレポート

セミナーでの講演をレポートで公開します

事例紹介

株式会社アルゴグラフィックス

大森 英明 様

第5事業部ビジュアライゼーション推進部 部長

アルゴグラフィックス(以下、アルゴ)は1985 年に設立され、現在単独では社員数451名の会社である。アルゴは、PLM ソリューションを中核としてHPC/サーバー・ソリュシ ョンを通じ、付加価値を創造するテクニカル・ソリューション・プロバイダーである。2010年にアルゴは旧伯東インフォメーション・テクノロジー(以下、HIT)を完全子会社化した。 大森氏はHIT で2000 年からXVL を販売していたが、現在は引き続きアルゴにてXVLの販売サポートを担当している。

近年、3Dデータの活用を検討する企業が増えているが、大抵3Dデータの活用というとユーザと販売者の両者が大上段に構えてしまい、導入のハードルを高くしてしまう傾向がある。しかし3Dデータを活用することは決して難しいことではなく、現場のアイディア次第でいくらでも3Dデータを手軽に活用することが可能である。

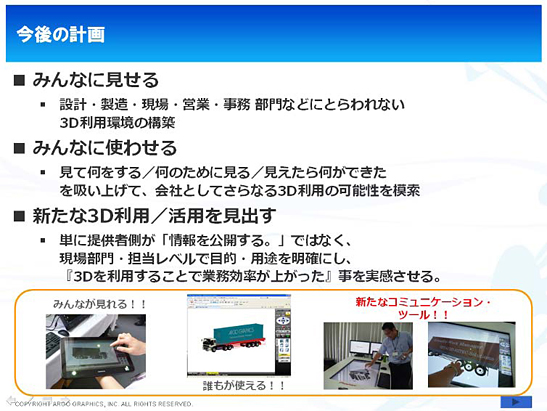

確かに企業内で3Dデータを活用するとなる様々な障害に出くわすことが多い。では活用を促すために大切なことは何か?そこにはいくつかのポイントがある。 その1つは3D を「見せる」ということである。 その事例として例えば大きなプラント設備の設計データをXVLに変換し、その完成モデルを3Dであらゆる角度から人々に見せたという事例がある。通常大きなプラント設備の完成品は試作品が無く、2次元の図面を用いた説明だけであり、それだけではどうしても完成イメージが持ちにくいものである。しかし3Dデータを使って完成モデルを「見せる」ことにより、関係者は今まで見ることが出来なかったものが見ることが出来るようになり、大きなインパクトを受けるのである。つまり「見せる」ということが3Dの強みであり、「見せる」ことにより3Dデータ活用の推進につながるのである。

また、誰もが3Dデータを容易に扱える環境を整えることも必要である。 具体的には3Dに関する特別な知識や教育が無くても、3Dを見て、利用できるような環境を作ることである。 その例としてアルゴは昨年度「XVL簡易ビューワ」というものを製作した。この簡易ビューワはタッチパネル操作で簡単に3Dデータが利用できるようになっており、誰もが抵抗なく3Dを実感できるようになっている。また、アルゴは今回のセミナーではWindows7がインストールされたタッチ式ディスカッションテーブルを展示している。これを使えば、3Dデータを指で自在に操作しながら会議ができるようになる。これらのツールを利用して誰もがもっと3Dを身近に感じることが出来るという。

さらに3Dデータを素材として実感し、それを業務でうまく使うことも重要である。一般に3Dデータを利用するということはCADを利用している設計部門の仕事が増え、設計部門に負担がかかると言われている。しかし、それはそもそも3DデータをCADで利用することを前提としていることに原因がある。すなわち、3DデータをCAD以外の形式で持っていれば、設計部門に負担をかけることなく社内で3Dデータを活用することができる。3Dを一般化し、素材としてあらゆる局面、形式で利用する。このことにより3D活用が大きく前進するのである。

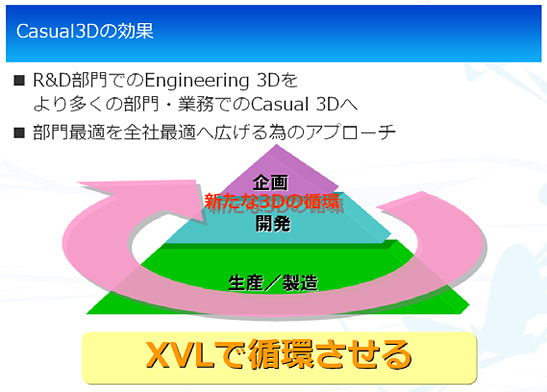

アルゴは3Dデータ活用の素材の一つとしてXVLの利用を提案している。すなわち、設計のCADデータをXVLに変換することにより、設計部門以外の生産/製造部門のスタッフも3Dデータを容易に利用できるようになる。XVLを使って3Dデータを全社で循環させることにより部門最適から全体最適へ移行することができるのである。

最後に3D活用の効果を明確にすることも大切である。その例として、試作品や図面を使った帳票に依存していた後工程の業務を3Dデータを利用することで、以前より時期を前倒しして取り組むことができるようになったという事例がある。その結果として製品設計から出荷までのリードタイムを大幅に短縮するという効果を生むことができるのである。 今、あらゆる製造業は3Dデータを活用して、生産リードタイムを短縮する時代に来ているのである。

その他、アルゴが取組んだ3Dデータ活用事例を紹介する。 例えば、加工現場の帳票レス化ということで作業現場にタッチパネルPCを導入し、帳票レス化に取り組んでいる企業がある。作業現場ではタッチPCで3Dの設計図を確認しながら作業をする。しかも、作業現場からの検査情報もタッチパネルを通しすぐにフィードバックし関係者で共有するようにした結果、加工後の出戻りを93%削減させることができたという。また、BOMチェンジから現場思考のPLMへということで、パーツリスト展開に向け3Dデータを用い、E-BOM⇒S-BOM編集システムを自社で構築したという事例もあった。

33Dデータを現場の業務にうまく利用することにより、今までできなかったことができるようになり、得られるメリットは大変大きいと言える。3Dデータの活用ということで大上段に構えることなく、企業は現場のアイディアを活かし3D データを活用し業務改善を図る時代に来ているのである。

XVL 3次元ものづくり支援セミナー2011

講演レポート

“ビジュアル”な BOM でものづくりを変える

株式会社図研

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長 上野 泰生 様

海外工場における XVL の活用

常石造船株式会社

設計本部 執行役員 設計本部副本部長 芦田 琢磨 様

車両開発・生産・製造準備における 3D デジタルエンジニアリングの活用 < 品質向上を軸とした日本のものづくりの再生 >

トヨタ自動車株式会社

元町工場 総組立部 部長(元 車両品質生技部 部長) 佐野 和広 様

「PLMconsole」と「XVL」の連携による統合 BOM を中核にした設計と製造の融合を実現

株式会社PLMジャパン

営業本部 第二営業部 部長 柏木 守孝 様

3D データ活用によるフロントローディング

株式会社ナナオ

製造部 生産技術課 係長 中村 光宏 様

3D で「造」を「創」に - 超大容量データで現物レス検証し、軽量 3D をグローバル生産に生かす-

ラティス・テクノロジー株式会社

代表取締役社長 鳥谷 浩志

大容量・設計データ 送受信サービス 新登場

株式会社日立ソリューションズ

営業推進本部 拡販推進部 主任 白土 浩司 様

成型金型工場におけるデジタルエンジニアリングの実践

山形カシオ株式会社

部品事業部 部品技術部 金型技術課 課長 滝口 隆治 様

現場のアイディアが 3D 活用推進する

株式会社アルゴグラフィックス

第5事業部ビジュアライゼーション推進部 部長 大森 英明 様

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。