“ビジュアル”なBOMでものづくりを変える

株式会社図研

上野 泰生 様プリサイト事業部 常務取締役 事業部長

イベントレポート

セミナーでの講演をレポートで公開します

事例紹介

株式会社図研

上野 泰生 様プリサイト事業部 常務取締役 事業部長

図研は1976年の創業以来、電機、精密、自動車産業に対し、エンジニアリングITを提供してきた。特にエレキCAD/PLMに関して国内はもとより欧米においても広く導入が進み、ノキア、シーメンス、リム、ボッシュといった著名な企業に導入されている。とりわけPCB CADでは世界第2位のシェアを誇る。

ものづくり支援ITは、1978年に国産初のプリント基板CADを開発した時から始まっている。この成功を元に94年に東証一部上場を果たし、以降潤沢な資金を元に、組織の強化と共に、必要なソリューションについては積極的にM&Aや資本提携を行ってきた。そして1995年に始めて、エレキCADからPDM領域に事業拡大しDS-1、DS-2という電機に特化したPDMをリリースした。また2006年には、仏ダッソーシステム社と戦略的パートナシップを締結しプリント基板を含む製品全体の3D設計を効率化するV54EEをリリースした。

2009年には、エレキとメカを統合した、製品レベルの新PLMブランドとしてPreSightを発表し、2010年にはこれを機能強化すべく、ラティス・テクノロジー社の株式を取得し、同時に業務提携を開始した。ここで開発されたのが本日紹介する、ものづくり支援プラットフォームvisual BOMである。

製造業における開発フェーズとものづくり情報、それに関わるITツールを見てみよう。まず製品企画、構想設計段階すなわち‘White’Modelの段階では種々のアイデアが、個人の持ち物として存在している状態である。

この構想設計が詳細設計段階に遷移し、バリエーション展開やエレキ、メカの機能分割が実施される。ここで生みだされるデータは、最終ではないものの、他人からの評価を受ける段階にあり、‘Blue’Print、つまり“青焼き”の状態と言える。そして生産・調達のために正式な構成としてフィックスしたものが‘Red’-Lightであり、それ以降は勝手な変更を加えられないことを意味している。

これら一連のプロセスにおいて、上流工程ではCAD、CAE、PDMなどが用いられ、下流では主にBOMが利用される。しかしながらこの上流、下流のツールがうまく結節していないという課題がある。日経ものづくり誌のアンケート調査によればPLMを導入して効果があったと回答したユーザはわずか36%に過ぎず、この課題を如実に裏付けている。上流、下流の情報を一気通貫で扱うためのアイデアとして図研では下流のBOM情報をもっと上流の設計段階で利用するべきと考えている。

図研ではBOMの意味付けを“Basis Of Monozukuri”と解釈している。このBOMに必要なのは1つには「エンジニアリングチェーンの効率化」つまり、“さがす”、“つくる”、“評価する”、“伝える”ことである。2つ目は「エンジニアリングチェーンとサプライチェーンの結節」である。上流の設計情報を下流に前渡ししたり、逆に下流の実績情報を上流にフィードバックする。この2つのポイントを実現するソリューションがvisual BOMである。

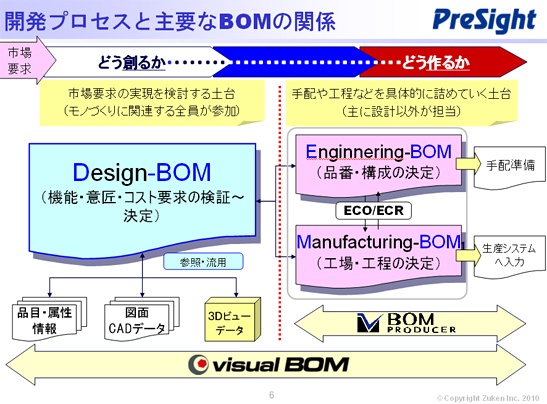

もう少し開発プロセスとBOMの観点から解説してみたい。下流で利用されるBOMは“どう作るか”の観点であり、手配用の品番・構成を決定するE-BOM、そして生産工程などを決定するM-BOMである。これらは従来のBOMツールが対応している範囲である。

一方、上流のBOMは“どう創るか”である。これをDesign BOMと呼んでいる。市場要求を実現するために製品に必要な機能、意匠、コストの検証から決定を行っていく土台のようなものであり、ものづくりに参加する全員が利用する。真の統合BOMは上流下流双方で扱える必要があり、visual BOMはXVLと連携することでこれを実現した。

これまでvisual BOMは構想、詳細設計の上流から手配、生産までの下流工程まで幅広い分野で利用できることを説明してきたが、具体的な特徴を説明したい。

1)設計データとBOMが連携できる。

単なる形状データが、BOMの持っている多くの品目情報と結びつけることにより意味を持ったデータに変わる。またCADを使わずにコンフィギュレータから製品モデルを動的に生成することが可能であり、モジューラ型設計に最適である。ある計量機器メーカではこの手法によりCADライセンスを1/3に削減できたという実績もある。

2)エレキ・メカを問わず設計データを誰でも扱える

これはエレキ、メカ隔たりなくエンジニアリングプロセスのあらゆるシーンで設計データが扱えることである。意外かもしれないがプリント基板の3Dモデルは自動車1台分に匹敵するぐらいのサイズである。この大規模データをXVLにすることで手軽に扱えるようになった。

3)モノづくりの上流と下流が連携できる

下流の生産管理システムにつなぎ、実績情報を吸い上げ上流にフィードバックをしたり、 逆に生産システム側から設計情報を参照することが可能だ。つまりBOMを通じて形状を見ることができるということがポイントである。

また、世界初のメカそしてエレキの両設計に対応可能なハイブリッドDRツールXVL Studio Zをラティス・テクノロジー社と共同開発し、リリースした。これまでのXVLによるメカ的チェック機能に加え、エレキチェック機能として安全規格、静電気、ノイズ試験といった実機で行ってきた検査を仮想環境で検証できるようになった。Visual BOMはXVL Studio Zとも連携し、検証結果をBOM内に格納しレビュー結果を共有し残すことが可能だ。

このように図研は世界唯一のメカとエレキのソリューションベンダーとして長年培ってきた、ノウハウを結集し日本製造業のIT支援を日の丸ITツール:PreSight visual BOMで実施していく。 尚、PreSightに関する専用サイトを開設したのでぜひご覧戴きたい。

XVL 3次元ものづくり支援セミナー2011

講演レポート

“ビジュアル”な BOM でものづくりを変える

株式会社図研

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長 上野 泰生 様

海外工場における XVL の活用

常石造船株式会社

設計本部 執行役員 設計本部副本部長 芦田 琢磨 様

車両開発・生産・製造準備における 3D デジタルエンジニアリングの活用 < 品質向上を軸とした日本のものづくりの再生 >

トヨタ自動車株式会社

元町工場 総組立部 部長(元 車両品質生技部 部長) 佐野 和広 様

「PLMconsole」と「XVL」の連携による統合 BOM を中核にした設計と製造の融合を実現

株式会社PLMジャパン

営業本部 第二営業部 部長 柏木 守孝 様

3D データ活用によるフロントローディング

株式会社ナナオ

製造部 生産技術課 係長 中村 光宏 様

3D で「造」を「創」に - 超大容量データで現物レス検証し、軽量 3D をグローバル生産に生かす-

ラティス・テクノロジー株式会社

代表取締役社長 鳥谷 浩志

大容量・設計データ 送受信サービス 新登場

株式会社日立ソリューションズ

営業推進本部 拡販推進部 主任 白土 浩司 様

成型金型工場におけるデジタルエンジニアリングの実践

山形カシオ株式会社

部品事業部 部品技術部 金型技術課 課長 滝口 隆治 様

現場のアイディアが 3D 活用推進する

株式会社アルゴグラフィックス

第5事業部ビジュアライゼーション推進部 部長 大森 英明 様

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。