さがす、つくる、評価する、伝える。PreSightのBOM

株式会社図研

上野 泰生 様

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長

イベントレポート

セミナーでの講演をレポートで公開します

事例紹介

株式会社図研

上野 泰生 様

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長

図研は海外でも活躍の場を広げている、数少ない日本発IT企業である。もともとは1970年に開発した、プリント基板設計向けCADの商業化に端を発する。

1990年代にはエレキに特化したPDMとして、DS-1をリリースした。その後ビジネス領域はエレキに留まることなく、2000年代にはCATIAをベースにしたメカCADをリリースするなど、現在ではエレキ、メカ両方の設計支援ITを提供している。一方市場の要求は、エレキ、メカ個々ではなく、統合した情報の管理へと高度化してきた。これに応えるべく、3Dデータを軽量化できるXVLに着目し、同技術を持つラティス・テクノロジーに資本参加すると共に、同社と共に、今までにないビジュアライズ製品をリリースしてきた。

2011年に発表した、エレメカハイブリッドデザインレビュー環境 XVL StudioZと、BOMと3Dモデルを融合したvisual BOMである。

いずれの企業も、主力(成熟)製品だけでは、売上は斬減していくため、常に革新的な製品を生み出すための努力をしている。しかし、革新的な製品は、企業の地道な知の積み重ねと、組織力に依るものであり、ITとは無関係である。ITの貢献は、一旦生み出された革新的な製品を長期にわたって、高品質に、安くつくることにある。

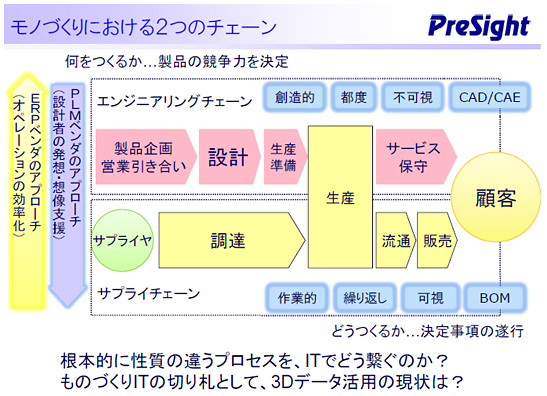

藤本先生の講演においても、「モノづくりにおける本質は、ものを作るのではなく、設計情報を媒体につくりこむことにある」と述べられていた。モノづくりにおける、情報の流れには、大きくCADやCAEを中心としたエンジニアリングチェーンと、BOMを中心としたサプライチェーンの2つがある。そもそもこの2つのチェーンは、その性質が異なるため、上手くつなげることが出来ず、各々のチェーンで情報が完結して流れていた。これを克服するために、XVLテクノロジーを用いて開発されたのがvisualBOMである。

エンジニアリングチェーン側で主に使われる道具はCADである。しかし通常、ここからBOMが生成されることはない。サプライチェーンに情報を流すには、確定した品番が求められるが、設計途中段階では、必ずしも品番は確定していないからだ。CADの構成とBOMの構成が必ずしも同じにならない事も理由に上げられる。visualBOMは、これらの点を考慮して開発された。これにより、設計側は、BOMを通じて生産・調達側から得られる情報も多く、高度な原価企画が行える一方、生産や調達側からは、常に最新の製品データが、3Dでしっかりと見られるようになる。

通常、3Dデータは重く、オフィスや工場にある32ビットPCでは、データすら開けない。しかしvisualBOMでは1/100に軽量化されたXVLフォーマットを使っているため、回線が細くても、PCのリソースが貧弱でも問題ない。図研のvisualBOMは、従来の“Bill Of Materials”にとどまらず、“Basis Of Monozukuri”、即ち製品情報プラットフォームであることがおわかり頂けるであろう。

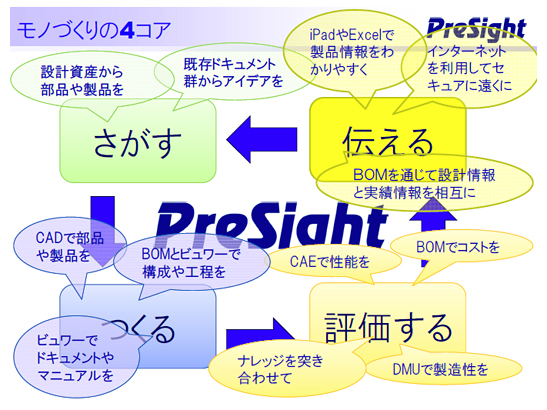

PDMもPLMも、管理という意味を含むが、管理することはモノづくりのコアではない。コンテキストである。モノづくりにおいて重要なコアは「さがす」、「つくる」、「評価する」、「伝える」の4つである。

この4つのコアをサポートするのがPreSight事業のソリューションである。まず一番目は「さがす」ことの支援である。特にロットの少ない産業機器では、同じ様な部品を都度設計していては、コストは下がらない。 visualBOMでは、属性だけでなく、部品の形状特徴からも、類似部品を検索することが出来るため、流用率や標準化が向上する。

探してきたデータを元に、CADで編集を行い、BOMやビューワーで構成や工程がつくられる。Configuratorを使えば、モジュラー化された部品を組合せて、所与の製品BOMやCADモデルを自動的に「つくる」こともできる。この製品情報に対し、性能を評価するためにCAEが用いられる。その活用度合いを高めるために、図研の「解析工房」では材料力学と有限要素法の座学を開催している。他方の評価で重要なのは、コストである。

設計の早い段階でBOMを集約し、コストが参照できれば、時間をかけて低減策を検討することも出来る。「伝える」とは従来もBOMや図面が担ってきたが、インターネットやクラウドなどを利用して、これを更にセキュアに、ボーダレスにしていくことが考えられる。この4つのコアを、いかに早く回していくかが、製造業の競争力を高める鍵であると考える。

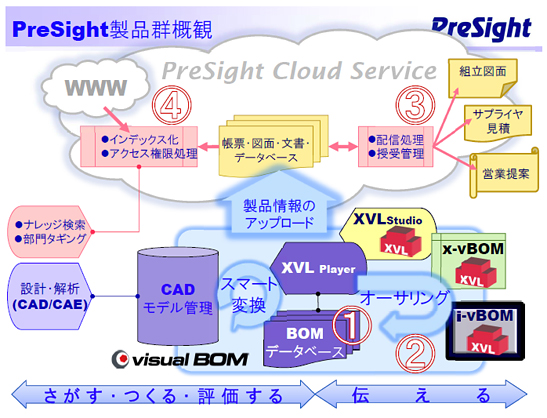

PreSightのソリューション概観から、少し詳細に説明を行う。 まず①のvisualBOMそのものについて。5月にリリースしたVer3最大の特徴は、高速化である。以前のバージョンに比べ、5~10倍のレスポンスとなった。

また、3Mbps程度の低帯域回線でのBOM展開でも、レコード数に依存せず、2,3秒で処理されるようになった。そして、ラティスと共に実装したのが、類似形状検索機能である。Osadaの方法と呼ばれる手法を使って、特徴をヒストグラム化し、これを比較して似た部品を探し出すことができる。

②は、visualBOMから、各部門が必要とする図面やその他情報を、エクセルや、iPad などに転写する機能である。普段使っている環境で、製品情報が参照できる上に、XVLデータに対し、Studioを用いて工程アニメーションを付加し、またその工順やアニメーションをvisualBOMのM-BOMに反映する事も出来る。

③は、このオーサリングしたデータを受配信管理するクラウドサービスである。サプライヤに対する一斉見積依頼や、遠隔地への図面配信に使われる。

④は、これらアップロードされた情報を元に、ナレッジを抽出するしくみである。自動車メーカなどでは、ナレッジの整理活用に、大きな投資がなされているが、中小規模メーカが、これを行うのは困難である。そこで、手間をかけることなく、しかしある程度の精度でナレッジを参照することの出来るしくみを、サーチエンジンを使って構築できないか、現在研究中である。

産業機器市場で使われているエレキCAD、メカCADは、必ずしも図研が提供している製品ではないが、これをリプレースするのではなく、XVL技術でこれらをvisualBOMにインタフェースし、モノづくりにおける、設計データの更なる活用を提案したい。

図研は、今後も製造業のために、新しいソリューションを、探求し続けていく。モノづくりITご検討の際には、是非下記サイトより情報をご参照いただきたい。

XVL 3次元ものづくり支援セミナー2012

講演レポート

さがす、つくる、評価する、伝える。PreSight の BOM

株式会社図研

プリサイト事業部 常務取締役 事業部長 上野 泰生 様

XVL を活用した設計生産支援 ~ Vmech 活用事例を中心に

ウシオ電機株式会社

技術統括部 技術管理部 部長 三浦 真悦 様

ビューワを見るから使うへ、基盤を支える情報ポータル

株式会社ツバメックス

金型部 主任 荒井 善之 様

XVL パイプラインで実現するものづくり革新

ラティス・テクノロジー株式会社

代表取締役社長 鳥谷 浩志

社員脳力を活性化する ラビニティOne 3D

株式会社日立ソリューションズ

営業統括本部 クロスマーケット営業本部 戦略営業部 主任 竹内 克則 様

XVL を用いた手戻り削減活動の取組み

ブラザー工業株式会社

部品技術部 技術企画グループ チーム・マネジャー 江口 毅 様 / 部品技術部 技術企画グループ 主任 磯谷 潤也 様

3D 活用を広めるということ

株式会社アルゴグラフィックス

第4事業部ビジュアライゼーション推進部 部長 大森 英明 様

ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。