ニュース

ラティス・テクノロジーから発信する情報

お知らせ

【製造業DX×3Dを加速する】02.製造業DXを呼び覚ますXVL Web3D開発を巡る物語

2025年1月16日

スタンフォード大学のキャロル・S・ドゥエッグ教授の著書『「マインドセット:やればできる!」の研究』によれば、4歳児の時点で人の思考のタイプは二つに分かれると言います。成功は、生まれつきの地頭の良さと考える 「硬直マインドセットタイプ」 と、一生懸命頑張った成果だと考える 「しなやかマインドセットタイプ」 です。

「硬直マインドセット」の人は、能力は変わらないという思いが強く、挑戦を避ける傾向にあるようです。製造業でのDXに成功したという事例はなかなか聞かないのは、「硬直マインドセット」の人が多いということに起因するかもしれません。では、このマインドセットを変えるにはどうしたらよいのでしょうか。ドゥエッグ教授は、子供を伸ばすには努力やプロセスを誉め、じっくり考えて学ぶことに力を貸すことだと説きます。

Casual3Dで「しなやかマインドセット」を生み出す

現状のやり方を踏襲することを好み、変革の進まないものづくりの現場。ここに変革をもたらすには、現場の人を「しなやかマインドセットにする」ことがヒントになるでしょう。つまり、自ら工夫したプロセスと努力で成功を生み出し、その成功を徐々に積み重ねるという方法です。では、3Dで「しなやかマインドセットにする」ことを支援できないでしょうか。ラティスの提唱する”Casual3D”のコンセプトはそのキーポイントになるかもしれません。

Casual3Dとは、設計部門に蓄積される3Dデータを「いつでも、どこでも、だれでも3D」というように後工程にも開放し、仕事の方法を変えていこうというコンセプトです。分かりやすい3Dモデルとともに、ものづくりやサービス情報を展開することで、現場の創意と工夫を生み出し、それを改善から改革へと変えていこうというわけです。

製品の現物と同等の3Dモデルを手軽に扱えることは、改革に保守的な現場の方の「しなやかマインドセット」を呼び覚ますのではないでしょうか。現物に精通した現場の人が、情報という武器を馴染みやすい形で手にすることで、その創意を引き出すことができるのではないかと考えるからです。

製造業に影響を与える3つの潮流

2020年代も後半に入った今、製造業のDXを3Dで実現しようという観点で考えた時、注目すべき3つの潮流を感じます。

- 製造業のグローバル化:

人口減少の進む日本の製造業が、世界に活路を求めることは必然です。この結果、多くの企業では、製造拠点を海外に置き、グローバルにサービス網を構築しています。特に日本の得意とする擦り合わせ型の製品では、組み立ても保守サービスも手順は煩雑になりがちです。これを海外の仲間たちにも理解してもらうには、分かりやすい3Dモデルを共通言語として活用しない手はないでしょう。 - デジタルネイティブの台頭:

生まれた時からインターネットがあったZ世代が社会で活躍する時代となりました。幼いときからスマホやタブレットに馴染んだ世代には、3Dモデルも自在に使いこなしていくのではないか、そんな機運を感じます。少子化の中、減りゆく人員で現場を支える上で、このデジタルスキルを活用するのは極めて有効な手段でしょう。 - AIの得手と不得手の明確化:

今やAIが当たり前に使われる時代となりました。生成AIはビジネスの現場でもマーケティングやカスタマーサポート、データ分析など豊富なデータを持つ分野で利用されつつあります。そして、そのAIが苦手とする領域の一つが身体を持つ人間なら可能な現物相手の仕事です。ここにはAIが必要とする意味のあるデータ蓄積もまだ乏しいでしょう。最新のITを活用して、AIの不得手を人間の手で制覇しておきたいものです。

3Dデータを開放する3つの技術潮流

ラティスのXVLは3D CADデータを桁違いに軽量化する技術として1999年に誕生しました。ところが、当時はネット回線の太さも端末の性能もまだまだ発展途上。3Dデータをすべての人に開放しようというCasual3Dの世界を実現するには至りませんでした。しかし、四半世紀の時を経て、XVL技術も大きく進化し、3D情報流通を実現するためのITインフラも成熟してきました。その技術潮流を3つにまとめておきましょう。

- ネットワーク環境の進化と普及:

自動車や農機や建機、舶用機器など製造業の多くの製品は屋外で使用されます。その操作を3Dで支援しようとなると、モバイル機器への3D配信が必要になってきます。現在普及しつつある5Gでは通信の高速化、大容量化が進んでいます。2030年頃には、性能を飛躍的に向上させた6Gで無線通信が可能になります。さらに2022年、低軌道衛星を利用した通信網としてイーロン・マスクの率いるスペースXのStarlinkのサービスが日本でも始まりました。KDDIはStarlinkとスマホを直接通信するサービスを2024年に開始しています。海上や離島の工事現場ですらネット環境が利用可能になってきます。 - スマホとタブレットのコモディティ化:

デジタル家電の象徴ともいえるスマホとタブレットは、技術の一般化で普及価格となり、新興国含め広く普及してきました。インターネット接続され、カメラ機能も持つタブレットは、ビジネス用途でも広く利用されています。以前は紙だったマニュアルもデジタル化されました。しかし、タブレット上でPDFの数百ページにわたる内容と格闘することには変わりません。ちょっと想像してみてもこのマニュアルが3Dモデルで表示できれば、これまでとはけた違いに多くの人々に有益な情報を届けられそうです。目の前の製品と同じ3Dモデルを見ながら手順を確認する方がはるかに的確に修理ができるでしょう。 - メタバース技術の実用化:

旧FacebookがMetaと名前を変え、仮想会議室を発表したり、NVIDIAが産業用メタバースとしてOmniverseを発表したり、米国巨大IT企業によるメタバース技術への投資が続いています。その中でも、製造現場と相性が良いのがAR技術でしょう。ポケモンGOに代表されるようなARゲームの成功によって、一般ユーザーにもARが受け入れらるようになりました。スマホやタブレット、ARグラスといったデバイスの性能向上でARを扱うソフトウェアも完成度を上げています。設計の3Dモデルと、ものづくり情報を紐づけ、それを現物上で見せることができれば、現場での利用範囲は飛躍的に広がります。

よく考えてみると、これはスマホやタブレットが高解像度のカメラを持つことで現実世界をキャプチャし、各種のセンサーを搭載することでタブレットの位置や動きを検知できるようになったことで、3Dモデルと現物の動きを追従させることができるからです。「タブレット+3D+AR」の相性は良いのです。

海外企業に比較し日本企業の生産性の伸びは著しく低く、それはデジタルを使いこなしていないからだという指摘をよく聞きます。それでは、これまで指摘してきた技術潮流にのって、3Dで製造業の生産性をいかに上げていくことができるでしょうか。

3Dモデルに、ものづくり情報を束ね、流し、使う

何とかして製造業のDXを3Dで加速したい。この思いで、ラティスが進めてきたのが、軽量な3DモデルであるXVLにものづくり情報を「束ね」「流し」「使う」ことでした。

- 「3D+ものづくり情報」の流通と活用の推進:

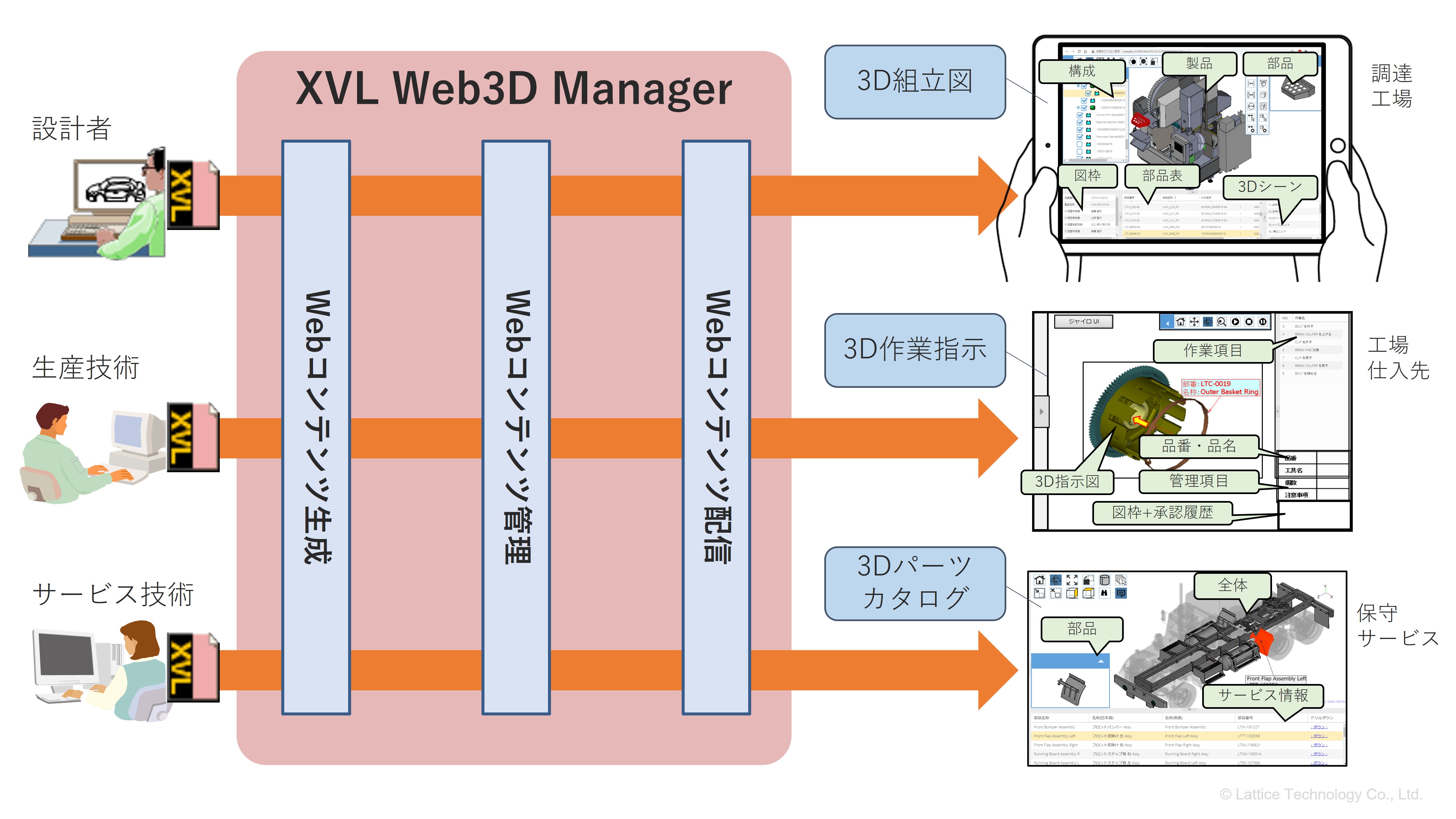

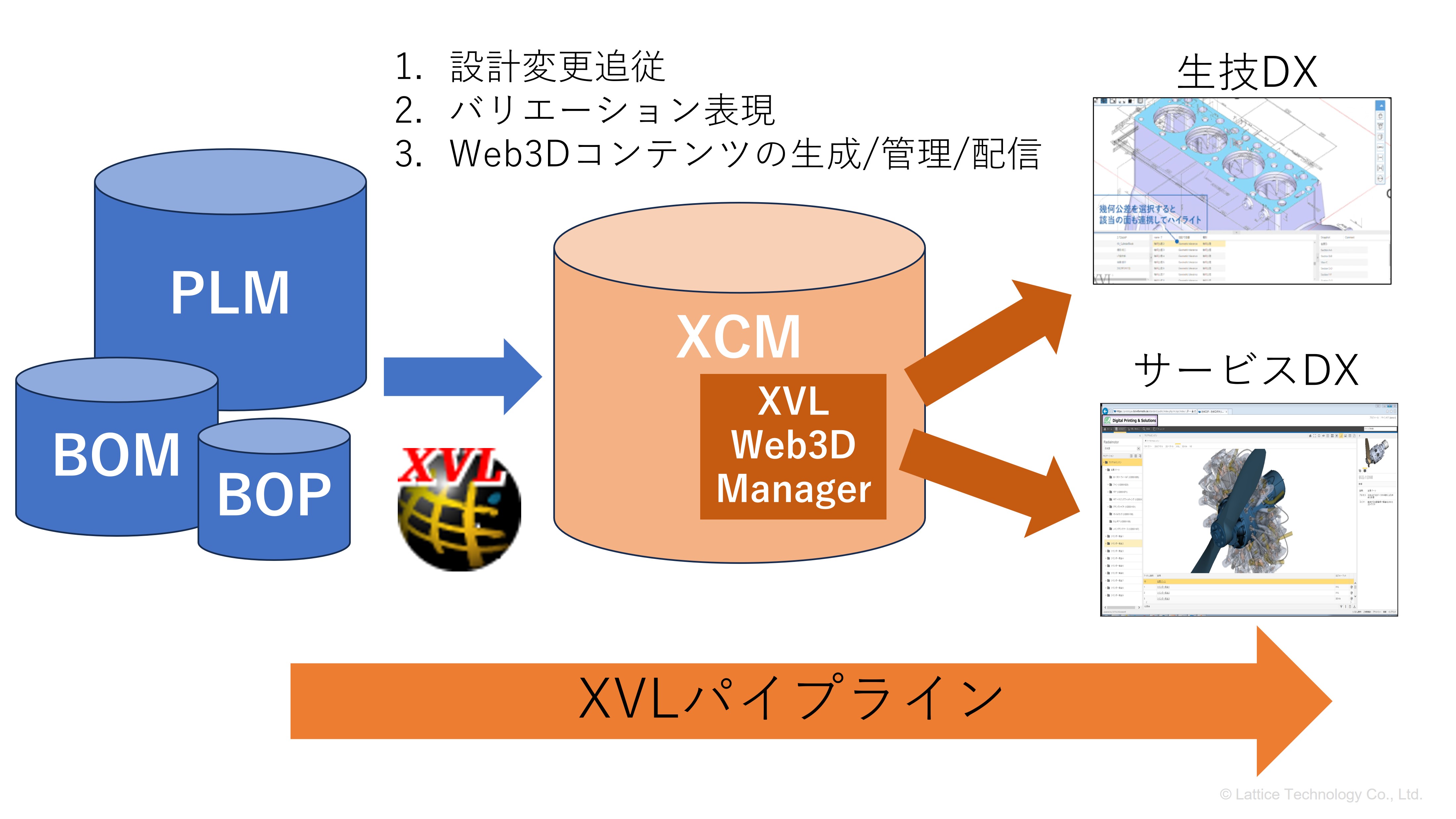

これはXVLパイプラインというコンセプトで、上流の3D CADやPDM、BOMシステム内の情報をXVLに集約して、製造業関係者に流通することで、その情報の活用推進を図ろうというものです。 - Casual3Dを具現化するXVL Web3D技術の提供:

最新のネットインフラの能力を最大に活かして、3Dモデルを利用した情報配信を企業関係者全員に配信し、スマホやタブレットでの情報参照を可能にします。 - 3Dデジタルツインを活用したXRソリューション実現:

3Dデジタルツインとは製品の持つすべての情報を、製品に対応する3Dモデルに詰め込んで表現しようという考え方です。XVL VRでは、実機の代わりに3DモデルでVRによる検証や訓練を可能にします。XVL ARでは、3Dモデル中のあらゆる情報を現物上に重畳表示することで、現場に情報を高い精度で配信可能にします。

この中で②のXVL Web3D技術を利用することで、3D情報の流通を加速させ、ARのような形で現場での3D活用も進むはずです。ここまでの話を図3にまとめてみましょう。

3Dデータを開放するXVL Web3D技術

ここからは、ラティスが注力開発してきたXVL Web3Dという技術を中心に紹介します。その開発コンセプトは「3Dモデルに豊かなものづくり情報を紐づけ、それを関係者に一斉に配信することで、3D情報に接する人を桁違いに増やす」というものです。その桁違いの人たちに利便性を提供することで、DXの原動力に変えていこうと考えたわけです。

このXVL Web3Dは製造業DXを実現するための基盤、つまり、製造業向けの3D配信プラットフォームとなりうるものでしょう。技術開発の中で目指したのは以下の3点でした。

- マルチデバイス、マルチOS、マルチブラウザで3Dモデルを表示すること:

パソコンでもタブレットでも、WindowsでもiOSでもAndroidでも、EdgeでもChromeでもSafariでも3Dを表示可能にするということです。こうして、ITに不慣れな人でもタブレットやスマホを利用して、アプリのインストールもなく、手軽に3D情報に触れることが可能になりました。 - あらゆる環境と3Dモデルに対し、最適な配信と表示を実現すること:

ネットワークの太さ、あるいは、利用しているデバイスのメモリ制限に応じた、最適な3Dモデル配信を実現することです。このためにそれぞれの場面に応じた表示性能の最適化を実現しました。外形のみ表示する、見えないところは転送しない、転送しながら表示し操作可能にするといった機能を提供してきました。こうして海外などネットインフラが貧弱なところでさえ、巨大な3Dモデルを転送し表示可能になりました。 - 工場やサービスの現場で即利用可能な3D情報を配信可能すること:

テンプレートを指定することで、3Dモデル付きの組立図、作業指示書、パーツカタログを手軽に生成、配信することを実現しました。こうして製造拠点には組み立てに必要な指示書を、サービス拠点には修理に必要な3Dパーツカタログをグローバル配信することが可能になります。すなわち3Dで言語の壁を超えた情報の流通が進み、グローバル展開する製造業を支援できるようになったのです。

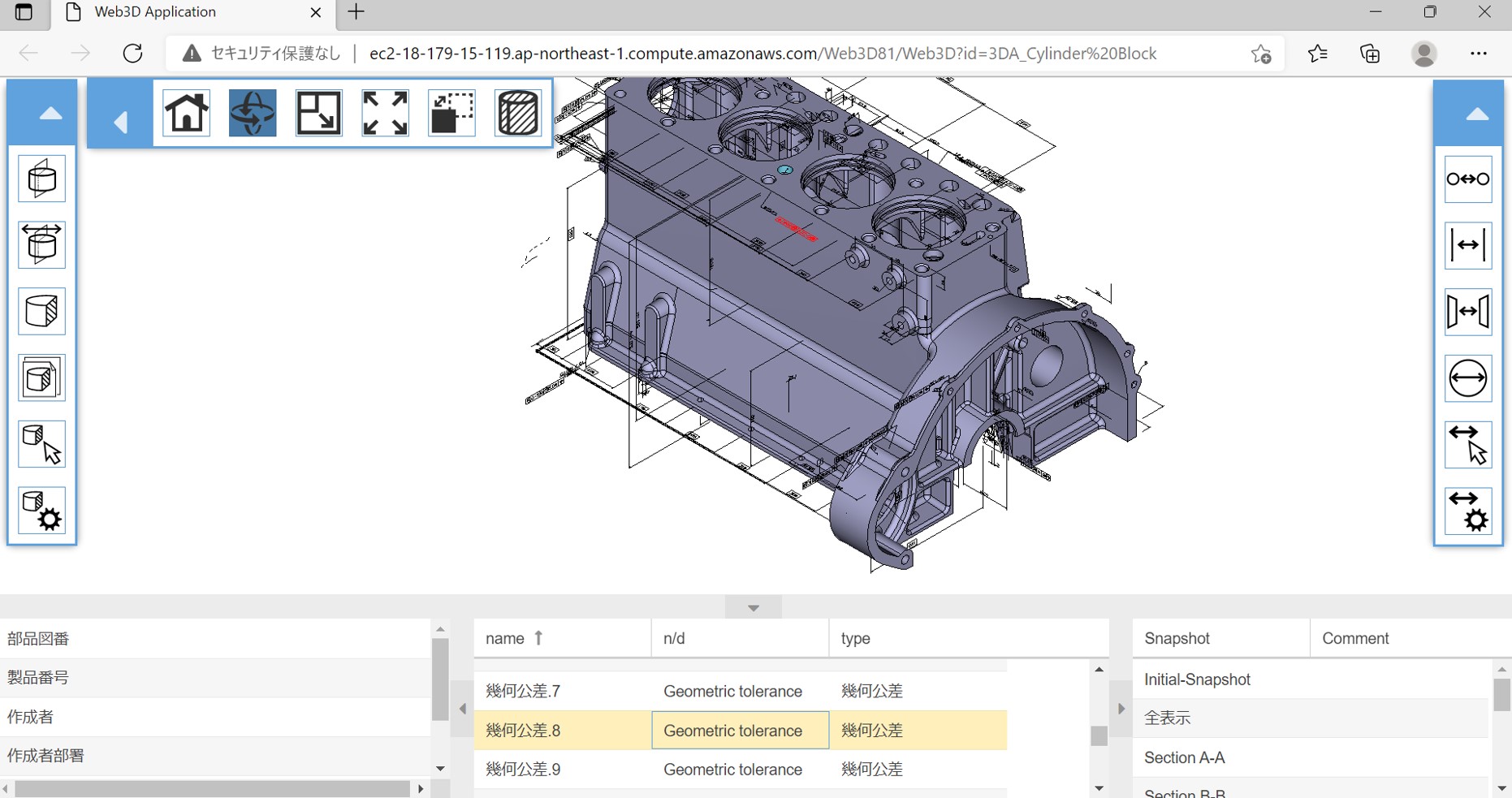

図4に示すようにXVL Web3Dで実現したのは、多彩な3Dコンテンツを半自動で「生成」し、それを設計変更にも追従するように「管理」し、グローバルに「配信」する機能です。こうした機能によって、Casual3Dで目指した「いつでも、どこでも、だれでも3D」という世界が実現したのです。図5に3Dモデルを中心に据えたパーツカタログの例を示します。図をクリックすれば、実際の3Dコンテンツを体感できるので、是非、お試しください。

XVL Web3D技術で実現した際立つ3つの特徴

3D技術に詳しい方であれば、こんな疑問を持つかもしれません。「単に3D表示するだけであればWebGLという標準的な技術がある。WebGLを直接利用して、CADから変換したポリゴンを簡単にWebブラウザ上に3D表示できるのではないか?」。あるいは、「Unityのようなゲームエンジンを利用すれば、3Dアニメーションも簡単なシミュレーション機能も実装できるはずだ」。ともに答えはYESです。

それでは、わざわざXVL Web3Dを利用する意味はどこにあるのでしょうか?この疑問に答える前に、まず、製造業向けに特化したXVL Web3Dならでは際立つ特徴を3つ紹介しておきましょう。

- 大容量3Dの軽快表示:

高品位なコンテンツを表示する上で、タブレット上のブラウザには大きなメモリを消費するという特徴があります。したがって、メモリ搭載量の小さなタブレット上では、表示できる3Dデータの量が制限されます。そこで、XVL Web3Dでは、頂点や法線ベクトルなどの情報量を最小化し徹底した省メモリを実現、クルマ一台分表示の3D表示を可能にしました。また、サーバーとクライアントの間で、どの3Dパートを表示すべきかを見極め、ネット速度とCPU処理の最適なバランスで表示速度を最適化します。 - エンジニアリング用途の3Dデータ活用:

ポリゴンだけで閉じる世界と異なり、ものづくりの分野では精密な計測精度が求められます。実はXVLでは曲面モデルを採用しているので、サーバー側に曲面を置きそれを参照することで、クライアントのビューワ側から精密な計測を実現しています。また、図面にあるPMI(Product Manufacturing Information:設計製造情報)もタブレットやスマホで参照できるようになっています。 - メタ情報の表現:

エンジニアリング分野での3Dデータ活用には、各種のBOM(部品表)やBOP(組立手順)といった3Dモデルに紐づいた情報を表現することが必須です。工場やサービスで利用する部品表に基づいて3Dモデルを参照しないと効果的に情報を活用することができません。XVLではこういったBOMやBOPを表現することができるので、これをXVL Web3D技術で配信し、タブレットで情報を参照することができるのです。

なぜ製造現場での3Dモデルは運用に乗らないのか?

それでは、3Dを表示するだけなら多様な技術があるのに、なぜXVL Web3Dなのかという疑問についてです。実際に、多くの企業で3Dモデルの表示を独自に挑戦しているでしょう。しかし、その多くはデモやPoC(Proof of Concept: 概念検証)まではいくのですが運用にはのらないことが多いようです。作業指示書を3Dで作成してタブレットで表示、現場から「こういうのが欲しかった」、「新人の教育にも即使える」という賞賛を得るところまではいきます。しかし、デモのためのサンプル3Dコンテンツが一つできて、そこで止まるのです。それはなぜでしょうか?

そこには製造業特有の事情があります。たとえば、実務では設計変更が起こります。そのため作業指示書を更新する必要が出てきます。当然ながら、どのCADデータから作業指示書を作成したのか、どの部分が更新されたのかといった情報が分からないと追従できません。指示書を設計変更に追従できるようにしておかないと、運用にはのりません。

また、仕向け地違いのバリエーション違いの製品もあるでしょう。バリエーションに対応したデータが管理されていないとそれぞれの指示書を作成することはできません。現場にはバリエーションごとに指示書を変えて提示する必要があるでしょう。このように1つのデモデータを作成することまではできても、設計変更やバリエーション対応まで考えると、とても実際の運用にはのらないのです。

設計変更追従を可能にするXCM

単純に3Dで見るだけならプログラミングスキルさえあれば、WebGL直接利用でもUnityでもやればできるでしょう。しかし、このまま突き進めば、生産性の向上をもたらさない「デジタル家内制手工業」(プロセスの至るところでデジタルデータを手で変換するという形態のデジタル化)の罠にはまります。尚、デジタル家内制手工業については、書籍『製造業のDXを3Dで加速する~デジタル家内制手工業からの脱却~』で解説していますので、興味がある方はご覧ください(ご参考:Amazon)。

運用を見据えたときには、CADやBOMデータからのデータのパイプラインを構築が本質的なポイントになるのです。これを解決するために開発されたのがXCM(XVL Content Manager)です。PDMから変換されたXVLファイルを管理することで、設計変更に追従し、そこから生成された指示書やサービスマニュアルを半自動的に更新することができます。

また、サービスDXで必要になるのがパーツカタログなどの改訂への対応です。改訂には、設計変更はもちろん、3Dモデルや構成が変わらなくても、属性情報だけが更新された状況もあります。たとえば、品名や発注先のみが変更された場合です。この場合には、2024年版や2025年版といった改訂版をすべて保持する必要があります。こういった運用に必須の機能を提供するのがXCMなのです。

さらに、XCM内に全バリエーションを表現するための全モジュールとその部品情報や構成情報、位置情報を登録することができます。この情報を利用することで、どんなバリエーション製品も3Dで組み上げ、再現することができます。いわゆる150%BOMです。これによりバリエーション違いの指示書やサービスマニュアルも手軽に作成できるようになり、データのパイプラインが完成し、製造業のDXを加速することができます。

先駆的なユーザーで進むXVL Web3DによるDX

XVL Web3Dを導入することで、DXを展開する二社を紹介しましょう。まず、生技DXを進める竹内製作所です。同社では米国における新工場の立ち上げを推進するために3D作業指示書をグローバル展開しています。3DとE-BOMを連携させ、そこにM-BOMや組立手順を加えて工程検証し、最終手順を作業指示書として米国工場にも展開、非常に分かりやすいと好評だったそうです(同社の取り組みの詳細は、コラム「製造業DX×3D成功のヒント|11.ファーストペンギンが切り開くDXへの道」でご覧いただけます)。

サービスDXでは、日立建機がXVL Web3Dを導入して、3Dパーツカタログの展開を2024年から始めました。何百ページにも及ぶPDFのパーツカタログと比較して、現物と同じ3Dモデルから故障部位を特定していくことで、手間が格段に減ったと好評です。建機全体の3Dモデルはデータ量もそこそこですが、ネットとメモリ容量のバランスを見ながら最適化し、実運用レベルに達しました(製造業DX×3Dセミナー2024事例講演レポート:日立建機株式会社)。

両社ともXCMを導入し、設計変更に追従できるようにしています。また、日立建機では、バリエーションを表現できることで、XVLベースの3Dパーツカタログの拡張性を確信し、導入を決めたということでした。

「しなやかマインドセット」でDXに挑戦する

日本人は諸外国と比較して、職場以外で学習しているという人が極端に少ないという調査報告があります。2024年の年末には日本人の知力が25歳以降、右肩下がりであるという記事もありました。日本には、リスキリング(学び直し)の機会が乏しいからだといいます。やはり、デジタルネイティブ世代の情報感度の高い方々を、製造業のDXの中心に据えるというのは良いアイデアではないでしょうか。

さらにそこにCasual3Dという武器を与えたらどうでしょうか。3Dという分かりやすい形で情報を現場に展開し、成功へのプロセスを積み重ねていくのです。VRで失敗しておけば、現場では失敗しません。3Dを駆使して、現物と対峙する現場ではより精度の高い仕事をしていくのです。こうして、製造業全体に「しなやかマインドセット」が定着し、変革への機運も醸成されていくのではないでしょうか。生技DX、サービスDXの成功事例が出てきたことを見ると、DX成功の糸口は意外に身近なところにあるのでしょう。

(ラティス・テクノロジー株式会社 代表取締役社長 鳥谷 浩志)

【用語解説】

- ・Casual3D:製造業おいて「どこでも、いつでも、だれでも」3Dデータが身近にあり活用できる世界のこと。ラティス・テクノロジー株式会社が目指す世界。

- ・デジタル家内制手工業:プロセスの至るところでデジタルデータを手で変換するという形態のデジタル化。

【その他】

- ・XVL、Casual3Dはラティス・テクノロジー株式会社の登録商標です。

・その他記載されている会社名、製品名など名称は各社の登録商標または商標です。

著者プロフィール

鳥谷 浩志(Hiroshi Toriya)

ラティス・テクノロジー株式会社 代表取締役社長/理学博士。株式会社リコーで3Dの研究、事業化に携わった後、1998年にラティス・テクノロジーの代表取締役に就任。超軽量3D技術の「XVL」の開発指揮後、製造業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を3Dで実現することに奔走する。XVLは東京都ベンチャー大賞優秀賞、日経優秀製品サービス賞など、受賞多数。内閣府研究開発型ベンチャープロジェクトチーム委員、経済産業省産業構造審議会新成長政策部会、東京都中小企業振興対策審議会委員などを歴任。著書に 「製造業の3Dテクノロジー活用戦略」 「3次元ものづくり革新」 「3Dデジタル現場力」 「3Dデジタルドキュメント革新」 「製造業のDXを3Dで実現する~3Dデジタルツインが拓く未来~」などがある。

最新のXVL関連情報をお届けするXVLメルマガを配信しています!